スプリットタンや刺青、摂食障害や不倫、コロナ禍、母と娘の軋轢。どれも重そうに見えるが、金原ひとみの小説を読むと、それらが不思議と「自分のこと」として体の中に入ってくる。 日々の苛立ちや虚無感を抱えたまま、それでも生きていくための言葉がほしいとき、彼女の作品は鋭さと優しさを同時に差し出してくる。

- 金原ひとみとは? 残酷さと優しさを同時に引き受ける作家

- 読み方ガイド:どこから読めばいい?

- 金原ひとみおすすめ本20選

- 1. 蛇にピアス(芥川賞受賞作)

- 2. マザーズ(Bunkamuraドゥマゴ文学賞)

- 3. トリップ・トラップ(織田作之助賞)

- 4. アタラクシア(渡辺淳一文学賞)

- 5. アンソーシャル ディスタンス(谷崎潤一郎賞)

- 6. 腹を空かせた勇者ども

- 7. ミーツ・ザ・ワールド(柴田錬三郎賞)

- 8. ハイドラ

- 9. アッシュベイビー

- 10. オートフィクション

- 11. AMEBIC

- 12. ハジケテマザレ

- 13. デクリネゾン

- 14. 星へ落ちる(野間文芸新人賞)

- 15. マリアージュ・マリアージュ

- 16. 軽薄

- 17. クラウドガール

- 18. ナチュラルボーンチキン

- 19. 憂鬱たち(エッセイ寄り短篇集)

- 20. パリの砂漠、東京の蜃気楼(エッセイ)

- 21.YABUNONAKAーヤブノナカー (文春e-book)

- 22.踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君

- 23.マザーアウトロウ

- 24.fishy (朝日文庫)

- 関連グッズ・サービス

- まとめ:痛みを直視するからこそ、優しさに届く

- FAQ(金原ひとみ作品についてのよくある質問)

- 関連記事リンク

金原ひとみとは? 残酷さと優しさを同時に引き受ける作家

金原ひとみは1983年生まれ、東京出身の小説家だ。父は児童文学者・翻訳家の金原瑞人で、小学生時代にサンフランシスコで暮らした経験もある。思春期に学校や家庭からこぼれ落ちながら書き続け、21歳で『蛇にピアス』を書き上げた。この作品でデビューと同時にすばる文学賞と芥川賞を受賞し、一躍「若き問題作家」として注目される。

その後も、拒食的な生活を送る作家を描いた『AMEBIC』、自伝的創作を題材にした『オートフィクション』、母親たちの葛藤を描いた『マザーズ』、結婚や夫婦関係の揺らぎを描く『アタラクシア』、コロナ禍の物語『アンソーシャル ディスタンス』など、時代の空気と個人の痛みを交差させた作品を次々に発表してきた。

彼女の作品で一貫しているのは、「自分の身体」と「他者との境界」がうまくつかめない人物たちだ。性愛、暴力、依存、摂食障害、SNS、家族。そういった場所でぎりぎりまで追い詰められた人たちが、それでもなんとか世界と折り合いをつけようとする過程が、淡々とした文体で描かれる。

今回の20冊は、デビュー初期の破壊衝動に満ちた恋愛小説から、母親や妻としての視点を獲得した近作までを一望できるラインナップだ。10代・20代の「生きづらさ」に共鳴したい人にも、子どもやパートナーと向き合う大人にも、それぞれ刺さる一冊が必ず見つかる。

読み方ガイド:どこから読めばいい?

作品世界はどれも濃密で、どこから入るかで読書体験ががらりと変わる。迷うときは、次のようなイメージで選ぶといい。

- まず代表作から体験したい → 『蛇にピアス』

- 子育てや「母であること」に悩んでいる → 『マザーズ』『腹を空かせた勇者ども』『デクリネゾン』

- 作家の内面やメンタル、摂食障害に関心がある → 『オートフィクション』『AMEBIC』

- 恋愛と自己破壊の境目を覗き込みたい → 『ハイドラ』『アッシュベイビー』『星へ落ちる』

- 仕事や社会との折り合いに悩む → 『クラウドガール』『ナチュラルボーンチキン』『ハジケテマザレ』

- 軽めに「金原節」を味わいたい → 『憂鬱たち』

- エッセイから入りたい → 『憂鬱たち(エッセイ寄り短篇集)』『パリの砂漠、東京の蜃気楼』

ここからは、一冊ずつ丁寧に見ていく。どこか一行でも心に刺さったら、その作品はもうあなたのものだ。

金原ひとみおすすめ本20選

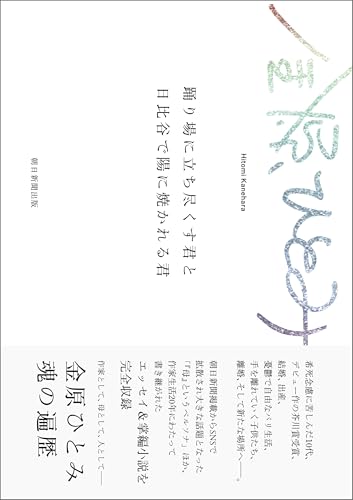

1. 蛇にピアス(芥川賞受賞作)

デビュー作にして芥川賞を射止めた代表作。スプリットタン(舌ピアス)と刺青の世界に魅せられた19歳の少女・ルイが、タトゥー彫り師のアマと、全身ピアスだらけのシバとの三角関係の中で、破壊と愛欲と死に近づいていく。身体に傷を刻むことが、世界との唯一の接点であり防御でもあるという感覚が、冷ややかな文体で描かれる。

この作品のすごさは、センセーショナルな設定そのものではなく、「若さゆえの無敵感」と「どうしようもない空虚」が同居しているところにある。ルイは壊れたがっているようでいて、実はしがみつくように他者を必要としている。アマとシバもまた、暴力や痛みを媒介にしないと自分の居場所を見つけられないタイプの人間だ。

読んでいて何度も息苦しくなるのは、彼らの極端な選択が、少し形を変えれば自分の生活にも潜んでいるからだ。自傷の形は人によって違う。アルコールかもしれないし、SNSかもしれないし、仕事かもしれない。そのことを容赦なく突きつけてくる。

高校生や大学生の頃に読むと、「こんな生き方もあるのか」という衝撃が先に立つし、30代以降で読み返すと、「なぜここまで自分を傷つけないと生きられなかったのか」と問い直す視点が生まれる。どの年代で読んでも、必ず何かをえぐられる一冊だ。

2. マザーズ(Bunkamuraドゥマゴ文学賞)

『マザーズ』は、出産・育児という「ありふれた経験」を、ここまで生々しく、同時に冷静に描いた作品はなかなかないと思わせる一冊だ。保育園で出会う3人の母親たち――それぞれ事情も価値観も違う彼女たちが、「いい母であれ」という目に見えない圧力の中で、正解のない選択を迫られていく。

母になった瞬間から、世界は一気に「母親の顔」を要求してくる。しかし実際には、仕事への未練や、パートナーへの苛立ち、過去のトラウマ、どうしても消えない自己嫌悪が渦巻いている。その混沌を、金原はきれいに整理しようとしない。むしろ、葛藤のまま、矛盾したまま放り出してくる。

読みどころは、3人の母親たちの視点が入れ替わることで見えてくる、「他人からはこう見えている自分」と「自分で自分をどう見ているか」のズレだ。他の母親を羨み、軽蔑し、ときに救われる。その揺れが、読者自身の心の動きと重なってくる。

小さな子どもを育てている読者には、かなり刺さると思う。育児書ではなかなか言語化されない、暗い感情や歪んだ願望が、ここでは堂々とページの中央に置かれるからだ。 一方で、まだ子どものいない読者にとっては、「自分は親にこう見られていたのかもしれない」という逆向きの読書体験になる。

3. トリップ・トラップ(織田作之助賞)

恋愛、結婚、出産。いわば「女の人生の順当なルート」を通過していく過程で、人は本当に幸せになれるのか。短編集『トリップ・トラップ』は、その問いを何度も角度を変えて投げかけてくる。

それぞれの短編に登場する女性たちは、一見すると「普通の人生」を歩んでいる。恋人がいて、夫がいて、子どもがいる人もいる。だが、ふとした瞬間に、どうしようもない不安や虚しさが顔を出す。自分の選択が本当に自分の意志だったのか、誰かが敷いたレールの上を走っているだけではないのか――そんな疑念が、日常の細部に滲む。

金原らしいのは、その違和感を「成長物語」に回収しようとしないところだ。登場人物たちは、わかりやすく乗り越えたりしない。ただ、「あれ?」と思った感覚を抱えたまま、明日もまた生活を続けていく。その宙吊り感が、読後もじわじわ残る。

短編集なので、一篇ずつ少しずつ読むのもいいし、一気読みして「女性たちのモノローグの合唱」のように味わうのもいい。20代後半〜30代で読めば、痛いほど自分ごととして響くだろうし、男性読者にとっては「自分の隣にいる誰かの内面を覗き込む」ような体験になるはずだ。

4. アタラクシア(渡辺淳一文学賞)

タイトルの「アタラクシア」は、古代ギリシャ哲学の「心の平静」を意味する言葉。その名を冠した本作では、不倫や夫婦のすれ違いを抱えた6人の男女が、それぞれのやり方で「平穏」を探そうとする。けれど、彼らの選択はどれも平穏からはほど遠く、むしろ傷をえぐり合ってしまう。

印象的なのは、登場人物たちが決して「悪人」として描かれないことだ。誰もが、自分なりに真面目に生きようとしている。ただ、寂しさや欲望に負けたり、相手の気持ちを読み違えたり、過去のトラウマに引きずられたりする。そのミスの積み重ねが、取り返しのつかないところまで転がっていく。

恋愛小説として読むこともできるが、むしろ「人はどこまで自分の人生に責任を持てるのか」という倫理の問題が、静かに試されているように感じた。自分の行動の理由を、登場人物たちは延々と内面で語り続ける。そのモノローグに耳を澄ませていると、「もし自分だったらどうするか」という問いが自然と浮かぶ。

既婚・未婚にかかわらず、「関係性のしんどさ」を抱えている人におすすめしたい一冊だ。読後に胸がすっと軽くなるタイプの物語ではないが、心のどこかに絡まっていた糸を一本だけ引き抜いてくれるような感覚が残る。

5. アンソーシャル ディスタンス(谷崎潤一郎賞)

コロナ禍というあまりにも生々しい現実を、ここまで正面から文学にしてしまった作品集は少ない。『アンソーシャル ディスタンス』は、感染症と自粛ムードの中で生きる人々の不安、孤独、分断、そして奇妙な連帯を描いた短編集だ。

マスク、リモートワーク、SNS上の炎上、家族の死。読者にとっても記憶に新しいモチーフが次々に現れるが、金原はそれらを「時事ネタ」としてではなく、もっと普遍的な「人と人の距離」の問題として描く。距離を取ることで守られるものもあれば、永遠に失われてしまうものもある。

この作品集を読むと、あの閉塞した時期に感じていた苛立ちや怖さが、少し別の角度から見えるようになる。あのとき自分が取った行動の背景に、こんな感情があったのかもしれない、と振り返るきっかけにもなるだろう。

コロナ禍を「もう思い出したくないこと」として封じ込めている人よりも、「まだ整理しきれていない」と感じている人にこそ手に取ってほしい。痛みをそのままにしておかず、言葉に変換してくれる一冊だ。

6. 腹を空かせた勇者ども

中学生の娘と、その母親。恋愛や友人関係に悩みながらもハイテンションで日々を突っ走る娘と、それを見守りながら自分の生き方も問い直さざるを得なくなる母。『腹を空かせた勇者ども』は、親子二世代の「飢え」を描く青春小説だ。ここでいう「腹を空かせた」とは、単に食欲ではなく、承認欲求や自由への欲望、生きている実感への渇きでもある。娘は恋愛も友情も全力で欲しがり、失敗も盛大にやらかす。一方の母は、家庭や仕事といった「安定」と引き換えに、どこかで諦めたものを抱え続けている。

物語は軽快で、笑える場面も多いのに、読み終えると妙に胸が熱くなる。親の視点で読むと、娘の暴走にひやひやしながらも「自分もこうだった」と遠い記憶が刺激されるし、10代〜20代の読者にとっては、大人の本音に触れられる貴重な本になる。

学校や家でうまく呼吸ができていない若い読者にも、子どもの進路に頭を抱えている親にも、それぞれ違う読み方が立ち上がる。タイトル通り、「勇者ども」に自分の姿を重ねながら読んでほしい。

7. ミーツ・ザ・ワールド(柴田錬三郎賞)

愛のない結婚生活を送る女性が、破天荒なキャバ嬢と出会って世界を広げていく。『ミーツ・ザ・ワールド』は、金原ひとみ版「世界が変わる出会い」の物語だ。

主人公の女性は、一見すると安定した生活を送っている。しかし、心のどこかで「自分の人生をどこかに置き忘れてしまった」ような感覚を抱いている。そこに現れるのが、圧倒的な生命力を持つキャバ嬢だ。彼女の言動は乱暴で、常識から外れて見えるが、その奔放さが「生きるってこういうことかもしれない」と主人公の感覚を揺さぶる。

面白いのは、物語が単純な「自立物語」にならないところだ。主人公は夫との関係をバッサリと切り捨てて自由になるわけではない。むしろ、自分の中にある弱さや依存心を認めた上で、それでも前に進もうとする。その中途半端さが、現実の私たちの感覚に近い。

「このままでいいのか」とぼんやり感じている人にとって、かなり危険で、同時に救いにもなる本だ。読みながら、誰か特定の友人の顔が浮かぶ人もいるだろう。そのときは、そっと心の中でだけ共有しておくといい。

8. ハイドラ

拒食症のモデルと、彼女を撮るカメラマン。『ハイドラ』は、食と身体と愛情が絡み合い、どこまでが恋でどこからが破壊なのか判然としない関係を描いた長編だ。

拒食症というテーマだけ聞くと「病気の克服」を描く物語のように思えるが、金原の視点はもっと冷徹だ。主人公の女性は、自ら痩せ細っていく身体を、ある種の「作品」として眺めている。カメラマンもまた、その危うさに魅了される。二人の関係は、愛情と共犯関係と搾取が入り混じったものだ。

読んでいて苦しくなる人もいると思う。だが、そこに自分の身体との付き合い方、他人からの視線に囚われる感覚が立ち上がってくる。SNS時代における「見られる身体」「撮られる身体」の問題を先取りしていた作品とも言える。

摂食障害やメンタルの問題に悩んでいる人が読むときは、体調の良いときに、少し距離を取りながら読むのがおすすめだ。それでも読みたいと思えるなら、そのときがこの作品のタイミングだと思う。

9. アッシュベイビー

キャバクラ嬢のアヤと、小児性愛者のホクト、そしてホクトの知人・村野。奇妙な三人の関係の中に赤ん坊が連れ込まれたとき、物語は一気に歪み始める。『アッシュベイビー』は、欲望と暴力と無感情が絡み合う、衝撃的な恋愛小説だ。

赤ん坊への性的虐待という、読むだけで吐き気がするようなテーマを扱いながらも、金原はそれを「悪趣味な見世物」にしない。むしろ、そこに関わる大人たちの感情の欠落や、誰かに必要とされたいという渇望を、冷静に描き出す。

アヤはホクトの行為に嫌悪を覚えながらも、どこかで「自分を誰かに徹底的に傷つけてほしい」と願っている。その相手として浮上する村野への執着も含め、読者は彼女の行動を簡単に断罪できない立場に追い込まれる。

読後感は決して爽やかではない。それでもページを閉じたあと、しばらく自分の中の暴力性や依存心について考え込んでしまう。安全なところから他人の破滅を眺めるのではなく、「そこに自分も入り込んでしまうかもしれない」という怖さを体験したい人に。

10. オートフィクション

22歳の女性作家・リンが、自伝的創作=オートフィクションを書くことを依頼され、現在から過去へと遡るように自分の記憶を掘り起こしていく長編。物語は22歳の冬、18歳の夏、16歳の夏、15歳の冬と、時間をさかのぼる構成になっている。

リンの頭の中は、嫉妬、不安、自己嫌悪、性的な衝動で常に飽和している。夫が客室乗務員と不倫しているのでは、という妄想に飲み込まれていく機内のシーンは、読むこちらまで動悸がしてくるほどだ。そこから過去へ遡るにつれ、その不安の核が少しずつ明らかになっていく。

現実と虚構の境界が曖昧になり、読者は「これは本当に起きたことなのか」「リンがそう信じているだけなのか」を確かめながら読み進めることになる。その不安定さこそが、金原が描く「自己」というものの姿なのだと思う。

自分の過去に引きずられて苦しくなることがある人にとって、この作品はかなり危険で、同時に慰めでもある。過去に飲み込まれるのではなく、その混沌ごと作品にしてしまうという行為が、とてつもなく暴力的で、同時に救いでもあるからだ。

11. AMEBIC

「アミービック」という謎の言葉。作家である「私」のパソコンに残された意味不明の「錯文(さくぶん)」。『AMEBIC』は、鬱や不眠、統合失調的な症状、拒食的な生活を送る女性作家が、分裂と統合を繰り返しながら、自分自身を観察し続ける小説だ。

主人公は、ほとんど食事を取らず、酒と少量の食べ物とサプリメントだけで生きている。意識はアメーバのようにふわふわと漂い、自分の身体から少し離れた位置に浮かんでいる。彼女は錯乱状態の自分が残した錯文を読み返し、それを分析することで「正気の私」をぎりぎり保とうとする。

文体も、まるで分裂した意識の断片をそのまま写し取ったようだ。情緒を削ぎ落とした「景描写」が続き、意味があるようでないような文章が積み重なっていく。その読みにくさ自体が、主人公の精神状態を体験させる仕掛けになっている。

物語性よりも、「生きていることの感覚」を極限まで言語化したテキストとして読むといい。調子の悪いときに読むと引きずられてしまうかもしれないので、心に余裕があるときに手に取るのがおすすめだ。自分の中にもある「アメーバ状の意識」を自覚したくなる。

12. ハジケテマザレ

コロナ禍で職を失った主人公が、個性的なバイト仲間たちとレストランで働きながら少しずつ世界を取り戻していく物語。タイトル通り、弾けるようなテンションと、どこか「じっとりした憂鬱」が同居している。

パンデミック後の世界は、「元に戻った」と言われながらも、どこか取り返しのつかない変化が残っている。主人公たちは、その微妙なズレを抱えたまま、新しい仕事や人間関係に飛び込んでいく。職場の人々はクセが強く、ときに鬱陶しいが、同時に救いでもある。

金原作品にしては珍しく、読後にほんの少し光が射す。とはいえ、単純なサクセスストーリーにはならない。「ハジケテ」生きることの裏側にあるしんどさをちゃんと描いた上で、それでも他者と関わることを選ぶ人々がいるのだという手触りが残る。

仕事を失ったり、職場が変わったりして「自分の居場所がわからない」と感じているときに読むと、不思議と心が落ち着く。どこにも属していないようでいて、実はどこかに繋がっているのかもしれない、と思わせてくれるからだ。

13. デクリネゾン

崩壊寸前の家族関係と、その中で揺れ動く「母」としての自意識を描いた長編。タイトルの「デクリネゾン」は、文法用語の「曲用」を意味し、同じ言葉が文中で形を変えていくイメージを持つ。家族という単語もまた、人によってまったく違う意味を持ちうることを象徴しているように感じられる。

物語には、母親としての自分と、一人の人間としての自分がどうしても一致しない女性が登場する。子どもを愛しているはずなのに、ふとした瞬間にその存在が重荷に感じられる。その自己嫌悪と罪悪感のループが、容赦なく描かれる。

家族小説として読むとかなりきついが、「母だからこうあるべき」という規範に押し潰されそうになっている人にとっては、むしろ救いになるかもしれない。こんなにも醜く、矛盾に満ちた感情を、そのまま言葉にしてくれる作品は多くないからだ。

家族関係に悩みがある人はもちろん、「いつか親になるかもしれない」とぼんやり考えている若い読者にも読んでほしい。家族の物語を、きれいごとではなく現実として引き受けるとはどういうことかを教えてくれる。

14. 星へ落ちる(野間文芸新人賞)

『星へ落ちる』は、初期の重要作として位置づけられる一冊だ。生きることの虚無感と、刹那的な愛を求めてしまう人々の姿が、鋭くもどこか乾いた筆致で描かれる。

登場人物たちは、皆どこか「この世界に最後までコミットしきれていない」。誰かを本気で愛したいのに、相手にも自分にも信用がおけない。そのため、恋愛や友情はいつもどこかで壊れる前提で始まってしまう。

タイトルの「星へ落ちる」という表現が象徴的だ。星は本来、空に輝いているものだが、彼らにとってそれは「遠すぎる理想」でもある。その星に向かって飛び立つのではなく、「落ちる」ことでしかたどり着けない場所があるのかもしれない、という感覚が物語全体に流れている。

初期の金原作品の空気を味わいたい人にとって、これは『蛇にピアス』『アッシュベイビー』と並んで外せない一冊だ。自分の中の虚無を、ほんの少しだけ言葉に近づけてくれる。

15. マリアージュ・マリアージュ

『マリアージュ・マリアージュ』は、「結婚」という制度をさまざまな角度から照射する短編集だ。年下の恋人を昔の自分と重ねる『試着室』、不倫で現実逃避を続ける女性の物語『青山』、セックスレスの恋人の友人と関係を持ってしまう話など、「結婚」と「恋愛」が決して同じものではないことを静かに突きつけてくる。

どの短編にも、「普通の幸せ」への憧れと、それにどうしても馴染めない自分とのギャップが滲む。登場人物たちは、結婚してもしなくても、どちらにせよ後悔する可能性があることを薄々わかっている。そのうえで、それでも何かを選ばざるをえない。

面白いのは、金原が「結婚=悪」「独身=自由」といった単純な図式を一切描かないことだ。むしろ、どちらの立場にも、それぞれ別の不自由さや孤独がある。その複雑さを、短編ごとに違う光の当て方で見せてくる。

結婚前後のモヤモヤを抱えている読者には、かなり刺さるはずだ。「自分だけがこんなことを考えているわけではない」とわかるだけで、少し肩の力が抜ける。パートナーと一緒に読むと喧嘩になる可能性もあるので、その点だけ注意しておきたい。

16. 軽薄

『軽薄』というタイトルから連想されるのは、薄っぺらな人間関係や欲望だろう。実際この作品では、SNSや仕事、人間関係の中で「軽さ」を演じざるをえない人々が登場する。

主人公のカナは、18歳の頃、元恋人に刺されて一命を取り留める。29歳になった今、仕事も夫との家庭も一見順調だが、その傷跡は心にも身体にも残っている。そこへアメリカから姉一家が帰国し、過去と現在が交錯し始める。

日常の会話や職場での振る舞いは、どれも「軽く」見える。冗談を飛ばし、空気を読み、場を盛り上げる。しかし、その裏側には、言葉にならない恐怖や、他人を本気で信頼できない感覚がへばりついている。そのギャップこそが、現代に生きる多くの人のリアルだろう。

この作品を読むと、「軽薄」という言葉のイメージが少し変わる。軽く振る舞うことは、防御の一種でもあり、同時に誰かを傷つけるナイフにもなる。その二重性を意識したとき、自分の言葉遣いや態度も少し変わるかもしれない。

17. クラウドガール

10代のカリスマモデルたちと、彼女たちを取り巻く大人たちの欲望。『クラウドガール』は、ファッション誌やSNSの華やかな表舞台の裏で、少女たちの身体と心がどう消費されていくのかを描いた作品だ。

モデルの仕事は、一見すると「自分が主役になれる仕事」のように見える。だが実際には、商品や企画を売るための顔や身体として、徹底的に管理される。少女たちは、その構造をどこまで理解しているのか。理解していながら自ら飛び込んでいるのか。作品はそのグレーゾーンを執拗に描く。

SNSで「いいね」を集めることが当たり前になった時代に、この小説はかなり現実的に響く。誰かに見られること、自分を演出することの快感と、その裏にある消耗は、モデルだけの話ではないからだ。

若い読者にとっては、自分の身近な世界の話として読めるし、大人の読者にとっては「自分たちは何を見て消費しているのか」を問い返される本になる。ファッションやカルチャーが好きな人にもおすすめだ。

18. ナチュラルボーンチキン

『ナチュラルボーンチキン』の主人公は、兼松書房・労務課で働く45歳の女性・浜野文乃。趣味も特技もなく、「四十五にして見事に何もない」と自嘲気味に語る彼女が、職場の変化や自分の身体の不調をきっかけに、新しい働き方と生き方を模索していく物語だ。

タイトルの「チキン」は臆病者の意味だが、金原はその臆病さを侮蔑ではなく、むしろ肯定に近い温度で描く。文乃は大胆な決断ができるタイプではない。いつも周囲の顔色を窺い、安全そうな選択肢を選んできた。それでも、人生の残り時間を意識せざるをえない年齢になったとき、「このままでいいのか」という問いが避けられなくなる。

アラフォー以降の女性が主人公の小説として、これはかなり貴重だと思う。仕事と家庭、老いの気配、将来の不安。どれも現実的で、派手なドラマは起きないが、一つひとつの選択がずしりと重い。

「勇気を出して前に進もう」と背中を押すのではなく、「臆病なままでもいいから、少しだけ動いてみよう」と囁いてくれるような一冊だ。仕事に疲れた平日の夜に読むと、妙な安心感がある。

19. 憂鬱たち(エッセイ寄り短篇集)

文春文庫版『憂鬱たち』は、神田憂、ウツイ、カイズという3人の男女が組んずほぐれつする、官能的なドタバタコメディとして紹介されている。一方で、各短編は「ミンク」「ピアス」といったカタカナ3文字のタイトルが並び、主人公の憂が精神科に行こうとしては行けない、という反復を軸に構成されている。

憂は、被害妄想が激しく、いつも何かに怯えている。読んでいると最初は「ここまでこじらせるか」と苦笑いしたくなるが、ページを進めるうちに、その妄想のロジックが妙に納得できてしまう瞬間がある。自分も似たような思考のループにはまったことがある、と気づくからだ。

「憂鬱=悪いもの」という単純な図式を、この作品はひっくり返す。憂鬱に浸ること自体が快感になってしまう瞬間、他人の失敗を軽蔑しながらも自分も同じことをしてしまう瞬間。そういった感情の揺らぎが、ユーモラスで少しエロティックな筆致で描かれる。

落ち込んでいるときに読むと、かえって元気が出るタイプの本だ。自分の憂鬱が「そこまで珍しいものではない」と思えるだけで、少し気持ちが軽くなる。真面目な長編に疲れたときの箸休めとしても優秀だ。

20. パリの砂漠、東京の蜃気楼(エッセイ)

『パリの砂漠、東京の蜃気楼』は、一歳と四歳の娘を連れて始めたパリでの母子生活と、突然の帰国後に夫との断絶の中で過ごす東京の日々を綴った、著者初のエッセイ集だ。フランスでの六年間、近づく「死の影」から逃れるように帰国を決意するまでの過程が、率直な言葉で書かれている。

いわゆる「ほのぼの子育てエッセイ」とは真逆のトーンだ。文章は冷たさと品位と怒りを湛え、パリと東京という対照的な都市での孤独や苛立ちが、そのまま紙面に滲む。それでも、ところどころでふとユーモラスな視点が顔を出し、「ああ、この人はやっぱり物語を書く人なのだ」と感じさせる。

小説と違い、ここでは「金原ひとみ」という名前を持った一人の人間の生活が、より直接的に見えてくる。それでも彼女は、すべてを事実どおりに書いているわけではなく、「私小説のようなエッセイ」として、現実とフィクションの間に意識的に揺らぎをつくっている。

金原作品にある種の「文豪感」を感じている人には、その裏側にある生活と感情の揺れが見える一冊として、ぜひ読んでほしい。小説を読んだあとにこのエッセイを読むと、作品世界の背景が少しだけクリアになるし、逆にエッセイから入って小説に進むと、より深く人物たちに肉薄できるはずだ。

21.YABUNONAKAーヤブノナカー (文春e-book)

『YABUNONAKAーヤブノナカー』は、出版業界での性加害告発をきっかけに、加害者と被害者、その家族や周囲の人々の人生が複雑に絡み合っていく大長編だ。文芸誌「叢雲」の元編集長・木戸悠介、その息子の高校生・恵斗、編集部員・五松、そして五松が担当する女性作家・長岡友梨奈と、その恋人や別居中の夫、引きこもりの娘たちが、ひとつの告発を軸にしてうねり始める。MeToo運動やマッチングアプリ、SNSが当たり前になった時代の空気がびりびりとページから立ち上がる。

一人称視点が次々と切り替わっていく構造は、芥川龍之介「藪の中」への応答のようでもある。同じ出来事が、立場の違う人間の目を通すことでまったく違う輪郭を持ちはじめる。「どちらが正しいか」を決めるというより、「誰もが自分なりの真実を握りしめている」というどうしようもない現実が、読んでいる側の身体にじわじわと染みこんでくる感覚がある。

性加害という重いテーマを扱っているのに、物語の推進力は凄まじい。日常の会話の軽さと、ふとした一文の残酷さが隣り合い、読み手は息継ぎを忘れてページをめくってしまう。誰かが一方的に断罪される物語ではなく、加害と被害の境界がにじみ、当事者ではないはずの人々にも「加担している側」の影が差してくる。その曖昧さを曖昧なまま描き切ることで、逆に現実の厳しさがくっきりと浮かぶ。

第79回毎日出版文化賞を受賞したことも象徴的で、この作品が「時代の本」として受け取られていることを示している。芥川賞作『蛇にピアス』から二十年以上経ってなお、金原ひとみがいまの社会の痛点に真正面から向き合い続けている、その集大成のような一冊だ。

読んでいると、自分もまたどこかで誰かを傷つけているのではないかという居心地の悪さに何度も突き当たる。けれど、その不快さから目をそらさず、登場人物たちと一緒に考え続ける時間こそが、この小説の「読書体験」なのだと思う。正解がほしい人にはしんどいかもしれないが、「わかりあえなさ」の中でどう生きるかを考えたい人には、忘れがたい読書になるはずだ。

金原作品を初めて読む人には相当な覚悟がいる分厚さだが、『蛇にピアス』や『アンソーシャル ディスタンス』で彼女の文体に惹かれた読者なら、ここでしか味わえないスケールと密度に圧倒されるだろう。仕事や人間関係で「このモヤモヤは何なのか」と立ち止まりがちな人にこそ、時間をかけて付き合ってみてほしい長編だ。

22.踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君

『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』は、作家として、母として、一人の人間としての二十年近い軌跡をたどるエッセイ&掌編小説集だ。10代のころの希死念慮、デビュー作『蛇にピアス』でいきなり芥川賞を受けたこと、結婚・出産、孤独で自由なパリの日々、子どもたちとの生活、離婚、そして新しい場所へ向かう現在までが、さまざまなテキストとして積み重なっている。

なかでも、朝日新聞掲載後にSNSで大きくシェアされた「『母』というペルソナ」は、母親である自分と作家としての自分、社会が望む「母像」と実際の生身の感情とのあいだで揺れる姿を、どうしようもない生々しさとともに描いている。読んでいる側も、自分の中にある「親」や「娘」への期待や苛立ちが引きずり出されて、妙な汗をかかされる。

エッセイといっても、さらりとした日常の断片では終わらない。文章の一文一文に、フィクションを書いてきた人ならではのリズムと毒気が潜んでいて、ふとした比喩や一言が胸に刺さる。若い頃の破滅的な衝動も、子どもにご飯を作る今日の自分も、「別人」ではなく同じ身体に連続していることが、じわじわと伝わってくる構成になっている。

作家の半生を辿る一冊として読むこともできるし、「働きながら子どもを育てる」「一度築いた生活から離れる」といった人生の節目を考えるためのエッセイとして読むこともできる。特に、育児や仕事の両立で常に自分を責めがちな読者には、「こんなふうに揺れながら生きていてもいいのかもしれない」と、少し肩の力が抜ける瞬間があるはずだ。

個人的には、日比谷の陽射しや団地の踊り場といった具体的な場所が、心の状態と結びついて記されているのが印象に残った。人生のどこかで立ち止まり、「これからどっちへ向かえばいいのか」と考え込んだことのある人なら、自分の立っている踊り場の光景を思い浮かべながら読んでしまうと思う。

小説から入った読者が、金原ひとみという作家の「素の声」に触れたいときにぴったりの一冊だし、エッセイから入って『マザーズ』や『YABUNONAKAーヤブノナカー』へ向かう導線としても機能する。自分の人生を言葉にして振り返ってみたい人にとって、背中を軽く押してくれる本だ。

23.マザーアウトロウ

『マザーアウトロウ』は、タイトルからしてニヤリとさせられる。mother-in-law(義母)をもじったこの一冊は、40歳の主人公・波那と、上下金ピカの服で現れる53歳の義母・張子との、型破りな「嫁姑小説」だ。結婚や出産をめぐる圧力、家族観や世代間ギャップといった重いテーマを抱えつつも、読み心地は驚くほど爽快で、テンポの良い会話に何度も笑ってしまう。

張子は、常に全開で喋り、遠慮なく人の領域に踏み込む「うるさい大人」だ。普通なら関わりたくないタイプかもしれないが、ページが進むほど、その直球さと愛情深さに惹かれていく。波那は波那で、自分の人生をどう設計するかという問題からだいぶ逃げ回ってきた人間で、そのために止まってしまった時間の気配がある。二人の会話は、たいてい波那の意図を超えて暴走していくのに、気がつけば波那の心の奥の本音を引きずり出してしまう。

テーマは嫁姑関係でありながら、よくある「血縁 vs. 非血縁」の対立図式には回収されない。子どもを持つかどうか、結婚を続けるかどうか、どんな働き方を選ぶか。人生の大きな選択肢をめぐる価値観が、張子と波那のあいだでぶつかり、ズレて、時に笑い飛ばされる。誰かの生き方を肯定することが、別の誰かの生き方の否定にならなくてもいいのだ、という当たり前の感覚が、物語を通して少しずつ回復していく。

読んでいると、自分の親との関係や、パートナーの親との距離の取り方を自然と考えさせられる。「この人とは分かり合えない」と諦めていた相手とも、ルールを作り直すことで新しい関係が育つかもしれない、というかすかな希望が、張子の言動のなかからにじむ。もちろん、あんな義母が実際に目の前に現れたらかなり疲れるだろうな、と苦笑いもするのだけれど。

小説としては中編クラスのボリュームで、一気読みしやすいのも魅力だ。『ナチュラルボーンチキン』のような、等身大の女性が人生のギアを入れ直す物語が好きな人には、間違いなく刺さる。結婚や家族に関する「べき論」に窮屈さを感じている読者に、ひとつ別の景色を見せてくれる一冊だと思う。

24.fishy (朝日文庫)

『fishy』は、美玖、弓子、ユリという三人の女性が、それぞれの視点で語り手となる連作長編だ。結婚したばかりの男と不倫関係に陥る作家志望の美玖。不倫している夫を監視しながら、仕事と家庭と自尊心をどうにか保とうとする編集者の弓子。仕事も家庭も順調そうに見えるが、身分を偽りながら男と遊び、何が本当かわからないインテリアデザイナーのユリ。三人は時々集まり、酒を飲みながらお互いの「厄介な現状」を語り合う。

語り手が入れ替わるたびに、同じ出来事がまるで違う意味を帯びていく。美玖から見れば弓子は「サレ妻」であり、弓子から見れば美玖は「不倫女」であり、ユリはどちらから見ても掴みどころのない存在だ。けれど、読み進めるうちに、誰かだけが悪者というわけでもなく、それぞれが自分を守るために必死に物語を編んでいるのだとわかってくる。

面白いのは、三人ともお互いをどこかで「嫌いだ」「苦手だ」と思いながら、それでも関係を切らないことだ。友愛や共感だけではない、もっと粘度の高い「つながり」がそこにある。誰かの不幸を聞きながら安心し、同時に自分の惨めさにも気づいてしまうような、あのどうしようもない感情の揺れが、かなりえぐいかたちで描かれている。

後半に向かって事件は加速し、借金や慰謝料、離婚調停、嘘だらけの生活といった現実的な問題が一気に押し寄せる。それでも小説は、彼女たちを道徳的な視点から裁くことはしない。むしろ、「自分を納得させるための物語」に溺れ続ける人間の滑稽さと愛おしさを、冷静な筆致で照射し続ける。

読者は、三人の誰か一人に感情移入しようとして、何度も裏切られるはずだ。ある場面では美玖に寄り添い、別の場面では弓子に肩入れし、ユリの冷凍庫の話に戦慄しながらも、どこかで羨ましさを覚えたりもする。その往復運動自体が、「fishy(うさんくさい)」というタイトルの意味をじわじわと浮かび上がらせていく。

不倫もの、女同士の友情もの、と一言では括れない本だが、「女たちの会話劇」として読むと抜群におもしろい。恋愛や結婚をめぐる価値観にモヤモヤしている人、女友達との距離感に悩んだことがある人には、かなり刺さると思う。読み終えたあと、友人の顔を何人も思い浮かべてしまうような、後味の長い一冊だ。

関連グッズ・サービス

本を読んだ後の学びを生活に根づかせるには、生活に取り入れやすいツールやサービスを組み合わせると効果が高まる。

金原ひとみの作品は、じっくり読み返したくなる行や、少し時間をおいて再読したくなる場面が多い。紙の本に線を引きつつ、電子書籍や音声サービスも組み合わせると、自分なりのリズムで彼女の言葉と付き合える。

- 小説をまとめ読みしたい人向け: 読み放題に対応している作品があれば、気になったタイトルを一気に試せる。通勤時間やちょっとした隙間時間にも読み進めやすい。

- 目が疲れた夜に: 耳から物語に浸ると、読み慣れた文体の印象も少し変わる。家事をしながら、寝る前の照明を落とした部屋で聴くのも相性がいい。

- Kindle端末 紙の本だとハードルが高い重ためのテーマでも、軽い端末一つにまとめておくと意外と気楽に読み進められる。暗いベッドルームでも背景ライトで文字がくっきり見えるのが地味にありがたい。

- 温かいドリンク(ハーブティーやコーヒー) 金原作品は心の奥を冷たく撫でていくような感触があるので、身体まで冷え切らないよう、温かい飲み物を用意しておきたい。夜更けに一人で読むとき、湯気の立つマグカップがそばにあるだけで、物語から帰ってくる場所が少し安心できるものになる。

まとめ:痛みを直視するからこそ、優しさに届く

20冊を並べてみると、金原ひとみの作品世界は、決して「暗い」だけではないことがよくわかる。身体の痛み、心の傷、家庭の歪み、社会の理不尽――一見負の要素ばかりなのに、読み終わると、なぜか自分の中に小さな芯のようなものが残る。

それはきっと、彼女が痛みを「矯正すべき異物」として扱わず、人生の一部として引き受けているからだ。蛇のピアスも、拒食症の身体も、母としての後悔も、逃げ場のないコロナ禍の不安も、すべて「それでも生きていくための言葉」の材料になっている。

- 気分で一冊選ぶなら:『蛇にピアス』

- じっくり読み込みたいなら:『オートフィクション』『AMEBIC』

- 子育てや家族が気になっているなら:『マザーズ』『腹を空かせた勇者ども』『デクリネゾン』『パリの砂漠、東京の蜃気楼』

- 仕事や中年期の不安に向き合いたいなら:『ナチュラルボーンチキン』『軽薄』

どの一冊から入ってもいい。今の自分のコンディションに一番近そうな本を選んで、数ページだけでも開いてみる。そこで出会った一文が、しばらく頭から離れないとしたら、それがもうあなたと作品との関係の始まりだ。

FAQ(金原ひとみ作品についてのよくある質問)

Q1. 初めて読むなら、どの作品から入るのが読みやすい?

一番の王道はやはり『蛇にピアス』だが、暴力や性描写がかなり強いので、気分的にきつそうなら別の作品から入ってもまったく問題ない。日常からの距離が近いのは『マザーズ』『腹を空かせた勇者ども』『ナチュラルボーンチキン』あたりだ。 作家の内面やメンタルの揺れを味わいたいなら『オートフィクション』『AMEBIC』、軽めのテンションで「金原節」を体験したいなら『憂鬱たち』がおすすめだ。

Q2. 重たいテーマが多そうで不安。メンタル的にきつくならない読み方はある?

正直に言えば、どの作品も心にざらっとした傷跡を残すタイプの小説だ。ただ、無理に一気読みする必要はない。気になるテーマの本を一冊選び、1日数十ページずつ読むだけでも十分だし、途中でしんどくなったら一度閉じて数日置いてもいい。 また、小説とエッセイを交互に読むのもおすすめだ。『パリの砂漠、東京の蜃気楼』のようなエッセイを挟むと、「作家自身の生活」という別の軸が見えて、フィクションとの距離感が少しつかみやすくなる。

Q3. 電子書籍や音声サービスで読むなら、どんな組み合わせがいい?

じっくり線を引きたい作品(『オートフィクション』『AMEBIC』など)は紙の本や電子書籍、通勤時間などで物語に浸りたい作品は音声サービスといったように、自分の生活リズムに合わせて使い分けるといい。 読みたい本が多くて迷うときは、一度

を試して、対象作品を優先的に読んでみるのも手だ。耳で物語を味わいたいなら、

を併用すれば、目を休めながら金原作品の世界に浸ることができる。

Q4. 10代や20代の読者にも向く? それとも大人になってから読むべき?

どちらにも向くが、刺さり方が変わるタイプの作家だと思う。10代〜20代で読むと、自分の中の暴力性や破壊衝動をそのまま肯定されたような感覚があるかもしれない。一方で、30代以降に読むと、登場人物たちの選択の危うさや、その裏にある孤独に目が向くようになる。 「若いうちに読んで傷つく」のも、「大人になってから読み返して別の傷を見つける」のも、どちらも価値がある。年齢を変えながら同じ作品を再読してみると、自分自身の変化も見えてきて面白い。